UIが変えるユーザー行動。「いいね!数」非表示によってユーザーのInstagram(インスタグラム)の使い方はどう変わったか?

2019年に行われたInstagram(インスタグラム)の「いいね!数」非表示化。記事では、InstagramのUIアップデートについて論じます。

Twitter広告ならこの資料をチェック!

広告のプロが解説する『Twitter広告はじめてガイド』をダウンロード

どのように変わったのか、変更の理由は一体何だったのか、ユーザー心理の側面も考慮しつつ読み解いていきます。

こう変わった!InstagramのUI

UIとは

「UI」とは「ユーザーインターフェース」のこと。「インターフェース」という英単語は簡単に訳すと「接点」という意味です。そして「ユーザーインターフェース」とは、コンピューターとユーザーの間で、情報のやり取りをする際に接する、機器やソフトウェアの操作画面、操作方法を指し、使いやすさ、分かりやすさを左右するもの。

Instagramの画面に置き換えて考えると、画面の外観全般、画面内の表示フォント、投稿ボタン、いいね!ボタンなどの配置、それらのボタンを押した結果の動作がどうなるか、といった概念をまとめて指す言葉が「UI=ユーザーインターフェース」です。

チャットボット運用で押さえておきたいポイントは?

業界別導入事例に学ぶ成功のポイントを資料でチェック

「いいね!数」が他人から見えないように

2019年5月に、まずはカナダで実験的に「いいね!数」の非表示化を開始し、7月からは日本を含めた一部の国でも非表示テストを始め、同年11月14日からは全世界に適用されています。(2020年5月3日現在)各投稿に対する「いいね!数」について、本人だけがわかるように変更しました。他人からは見えない仕様にしたのです。

参考:「いいね!」数を隠したインスタグラムの次の施策とは? 主要指標をクライアントと共有できるように

UI変更の理由とは

InstagramのUIの中でも特に重要な「いいね!ボタン」。変更前までは、ユーザー間で評価の高い投稿を可視化でき、また、そこからインフルエンサーの発掘にも役立っていたと考えられます。また、自分から積極的に投稿はしないけれど「いいね!」をすることでSNSへの参加を楽しんでいた人も多いことでしょう。それだけ重要な「いいね!ボタン」に関して、抜本的なUI変更を実施したのはなぜでしょうか。

「いいね!」疲れ

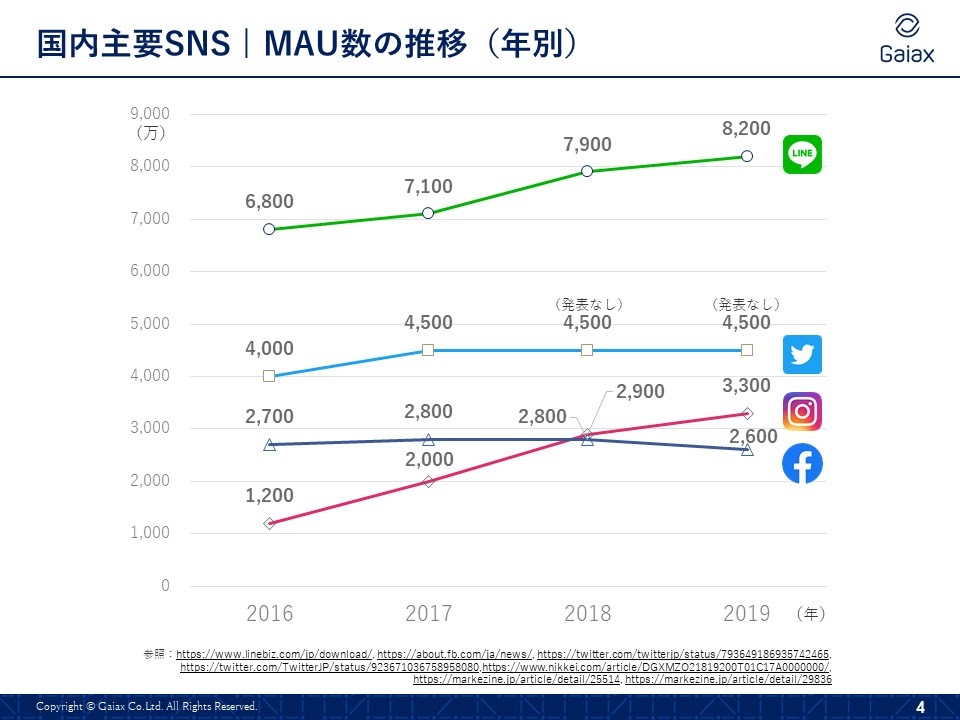

まずは、「社会的な影響」だと推測されています。日本国内でのInstagramのMAU(月間アクティブユーザー数)は2019年時点で3,300万人。前年までと比較して急伸し、LINE、Twitterに次いで日本で3番目にMAUが多いSNSに成長しました。

出典:2020年4月更新! 12のソーシャルメディア最新動向データまとめ

年々、多くのユーザーが日常的にInstagramを利用するようになり、2017年には「インスタ映え」という言葉が「 ユーキャン新語・流行語大賞」を受賞。おしゃれで、見栄えの良い写真を日常的にたくさん投稿して、より多くの「いいね!」、つまり、他人からの賞賛や承認が欲しい。そんなムーブメントがしばらく続きました。

ところが最近では一転して、いつしか「いいね!疲れ」という論調も出てきています。他人からの賞賛、承認をできるだけ多く得て、人気を可視化するために、クオリティの高い写真を絶えず投稿し続けなければならず、続けるほどに投稿の基準も上がっていきます。人から「いいね!」をもらいたい、もらわなければならないという気持ちは、フォロワーが多く影響力の多い人ほど中毒化し、さらに言えば強迫観念めいたプレッシャーにもなっていたのではないでしょうか。

また、「アンダーマイニング効果」という心理効果の影響も考えられます。これは、一度報酬をもらってしまうと、自発的な動機が低下し、次からは報酬なしでは行動しなくなってしまう、という考え方です。これをInstagramに当てはめて考えると、「一度、たくさんの『いいね!』をもらったら、次からは『いいね!』なしでは投稿したくないと思ってしまう。自分の中で、いつの間にかどんどん投稿ハードルが上がっていく」という心理的側面もあったのかもしれません。

そして、自分からは積極的に投稿を発信しない読み手側から見ても、キラキラに「盛った」生活を絶えず見せられ続けるというのは、ちょっと疲れてしまう、自分が投稿しようとしてもハードルが高すぎてとても手を出せない、という心情もあったことでしょう。

「インスタ映え」が2017年ユーキャン新語・流行語大賞に輝いた直後、2018年頃から「インスタ萎え」という全く逆の言葉も流行り始めます。これは、「映えない写真」「残念な写真」をあえて投稿する、という意味で、日本のお笑い芸人たちもこの「インスタ萎え」投稿に続々と参画していました。こういった対極のムーブメントの自然発生から見ても、「インスタ映え疲れ」「いいね!疲れ」「いいね!獲得競争への反発」の空気が世間に何となく広がっていたことが読み取れます。

運営側の思惑は?

先に述べたようにユーザーが「映え」「いいね!」を求めるループが続くと、「投稿ハードル」は上がっていきます。この「投稿ハードル」が上がり過ぎた結果、遂には投稿する人が減少してしまうと、Instagram全体で見てアクティブユーザーの減少が懸念されます。アクティブユーザーの減少は、メディアとしての価値低下につながり、広告収益が上がらない、という事態にも繋がるでしょう。運営側視点に立てば、「社会的側面」への考慮だけでなく、運営側の思惑もあったのではないでしょうか。

参考:インスタが「いいね!」表示をやめた理由、中毒ユーザー増加の影響か

今度は「#インスタ萎え」が10代に流行る理由

エンハンシング効果とは? やっぱり「褒める」のが一番大切だった

「いいね!」機能開発の裏側。その心理効果とは

「いいね!」は「快楽の鐘」

Facebook社のエンジニアが、「いいね!」ボタンについて以下のような発言をしたと報じられました。

「いいね」ボタンの発明者であるFacebookのエンジニア、ジャスティン・ローゼンスタインは、ガーディアン紙の記事内でその機能について述べた際、「*『いいね』は擬似快楽の鐘のようなもの*(bright dings of pseudo-pleasure)」と表現した。

他人から「いいね!」をもらうと、あたかも脳内で「快楽の鐘」が鳴り響く。賞賛・承認という「報酬」を誰の目にもわかるような形でもらい、自分は「人気者」「優れた人」「選ばれた人」といった感覚がもたらされ、その「報酬」の虜になってしまう、ということを意味しているのではないでしょうか。

「快楽の鐘」はギャンブルに似た側面も

これは、ギャンブルの心理とも似ています。SNSに日頃からいくつか写真を投稿しているなかで、たまたま「いいね!」をたくさんもらった。その時、自分は「選ばれた人」だという錯覚に陥った。この快楽を欲して、また写真を投稿して「いいね!」を欲してしまう。こうなるともはや、SNS中毒です。

あまり健全なメンタルの状態とは言えず、こうした側面からも、ユーザー間に「いいね!疲れ」の空気が広がってしまったり、「インスタ映え」の逆を行く「インスタ萎え」という反発ムーブメントが自然発生したことも頷けます。

UI変更でInstagramはどう変化したか

UI変更によって、Instagramユーザーは「いいね!」のプレッシャーから解放され、投稿ハードルが以前より下がった側面もあったのではないでしょうか。

メディアとしての性質の変容

2018年6月5日からは、投稿から直接ショッピングができる「ショップ機能」を日本でもリリース。さらに、2020年4月27日に、飲食店のアカウントから直接「食事のデリバリーを注文できる機能」もリリースされました。

これは、投稿ハードルを下げることで、より多くのユーザーがInstagramに参画・投稿しやすい流れを作っていったと読み取ることもできます。ユーザーがタイムラインに投稿し、その投稿が多くの人に閲覧され、メディアとしてますます成長すれば、スポンサード投稿(広告収入)の拡大や、ショップ機能、料理デリバリー機能など、Instagramの運営側視点に立つと「Instagram経済圏」の成長を見込めます。

Instagramとは、かつての「キラキラと、華やかな光景を見るメディア」から「より幅広いユーザーの暮らしに密着したメディア」への過渡期にあるのかもしれません。

「いいね!数」表示復活もあり得る?

今後、「ショッピングをする」「食事の注文をする」という使い方がユーザー間にもっと浸透・加速し、主力になっていけば、今度は一転して、「いいね!数」表示の復活もあり得るかもしれません。なぜなら、ショッピングレビューの星の数のように、商品や料理を提供しているアカウントの信頼度を可視化できるようになり、ユーザーにとってより利便性やわかりやすさが向上するからです。

このように、ユーザーの行動や心理を理解したうえでUIのアップデートを重ねていくことが肝要になってきます。

参考:Instagram、ショッピング機能を日本国内で導入開始~フィード投稿から商品購入が可能に

インスタが「いいね!」表示をやめた理由、中毒ユーザー増加の影響か

UIのマイナーチェンジは今のユーザー心理を表す

Instagramの事例からみても、UI設計は、視認性や感覚のみに頼ったデザイン設計や、「他サイトもやっているから」といった表層的な理由だけでは不十分。それほどUIがユーザーに与える影響は大きいため、ユーザーの視点に立ち、心理的側面、それもポジティブ、ネガティブ両方の側面を考慮してUI変更を進めていく必要があるでしょう。ユーザー心理の変容を敏感に捉えたUIの変更は、今のユーザー心理を表す鏡とも言えるのではないでしょうか。

世代別ユーザーの消費行動の違いは?

「盛る」のはもう古い。世代別インスタ消費最前線

「Instagram」は個人の利用はもちろん、最近ではInstagramを活用し自社の利益に繋げている企業も増えています。Instagramユーザーの年代はさまざまで、世代によってInstagramの利用の仕方は異なります。Instagramを利用して自社の商品やサービスを売り出したいのであれば、世代別の消費行動に合わせたマーケティングが必要です。記事では、世代別のInstagramの消費動向について解説します。

- タグ

- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。

- UI

- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。

- UI

- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。

- フォント

- フォントとは、同一の特徴を持った文字の形状を一揃いでデザインしたものです。

- UI

- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。

- UI

- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。

- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。

- 広告

- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。

- UI

- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。

- アカウント

- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。

- 広告

- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。

- アカウント

- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。

- UI

- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。

- UI

- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。

おすすめ記事

関連ツール・サービス

おすすめエントリー

同じカテゴリから記事を探す

カテゴリから記事をさがす

●Webマーケティング手法

- SEO(検索エンジン最適化)

- Web広告・広告効果測定

- SNSマーケティング

- 動画マーケティング

- メールマーケティング

- コンテンツマーケティング

- BtoBマーケティング

- リサーチ・市場調査

- 広報・PR

- アフィリエイト広告・ASP

●ステップ

●ツール・素材

- CMS・サイト制作

- フォーム作成

- LP制作・LPO

- ABテスト・EFO・CRO

- Web接客・チャットボット

- 動画・映像制作

- アクセス解析

- マーケティングオートメーション(MA)

- メールマーケティング

- データ分析・BI

- CRM(顧客管理)

- SFA(商談管理)

- Web会議

- 営業支援

- EC・通販・ネットショップ

- 口コミ分析・ソーシャルリスニング

- フォント

- 素材サイト

●目的・施策

- Google広告

- Facebook広告

- Twitter広告

- Instagram広告

- LINE運用

- LINE広告

- YouTube運用

- YouTube広告

- TikTok広告

- テレビCM

- サイト制作・サイトリニューアル

- LP制作・LPO

- UI

- UX

- オウンドメディア運営

- 記事制作・ライティング

- コピーライティング

- ホワイトペーパー制作

- デザイン

- セミナー・展示会

- 動画・映像制作

- データ分析・BI

- EC・通販・ネットショップ

- 口コミ分析・ソーシャルリスニング

●課題

●その他