セキュリティを最優先事項と考えるGoogleのHTTPS要求に関する3つの事実

Webブラウザのシェア数No.1として独走しているGoogleのChromeブラウザですが、2017年に入ってからGoogleでのホームページ閲覧状況で大きな変化が発生しています。

その変化とは、安全でないHTTP接続があると、指摘・警告されるというものです。

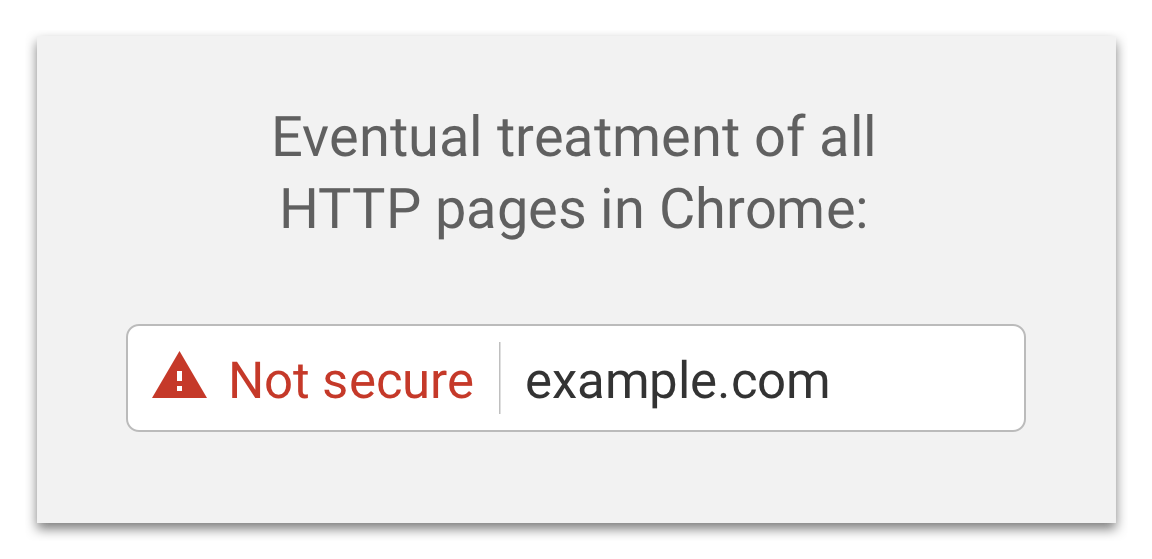

すでに、Google Chromeで(HTTPS接続ではない)HTTP接続のホームページに接続すると、赤字で*「Not Secure」(保護されていません)*と表示されるようになっています。

この問題は、Webマーケティングを行っている担当者にとっては、深刻に捉える必要があるでしょう。自社のホームページをせっかく訪問してもらったのに、警告表示のせいでコンバージョンにつながらない、あるいは直帰率自体が上がる可能性もあるからです。

そこで今回は、Webマーケティングを失敗しないために、セキュリティを最優先事項と考えるGoogleのHTTPS要求について知っておきたい3つの事実をまとめていきます。

GoogleのHTTPS要求について知っておきたい3つの事実

事実1:HTTPS要求強化によって、全てのHTTPページに警告が表示される

画像引用元:pexels.com

2017年10月のGoogle Chromeのアップデートによって、全てのHTTPページに警告が表示されるようになりました。

そもそも、*「HTTP」と「HTTPS」*の接続の違いはどこにあるのでしょうか。

HTTPSは、HTTPにセキュリティ機能を追加したもので、簡単に言えばホームページとの通信を暗号化したものです。SSL/TLSプロトコルと呼ばれる方法を利用した暗号化のため、HTTPS通信を「SSL暗号化通信」や単純に*「SSL」*と呼ぶこともあります。

一般に閲覧しているホームページであればHTTPでも大丈夫ですが、個人情報を入力する際には暗号化して送信するHTTPSが好まれます。昨今、大手企業の個人情報漏えいに関するニュースが絶えませんが、HTTPSでの通信であればフォームに入力してもらった個人情報を不正アクセスから守ることができます。

その点で言えば、HTTPは暗号化を一切しないため、情報が丸見えになってしまいます。少し経験を積んだ方なら、こうした情報を傍受したり内容を読解することが可能です。そのため、ログイン画面でのパスワード入力やや問い合わせフォーム、商品購入場面におけるクレジットカード情報の入力などがある場合、第三者に情報を読み取られてしまう可能性があります。

こういうわけで、HTTPにしたままではユーザーを危険にさらしてしまうため、Googleが先陣を切ってHTTPSでないページに警告を出して対策を講じているというわけです。

この際、まず行動の第1段階として、Googleは2017年1月の「Google Chrome 56」にあわせて、HTTPプロトコルを利用した一部のページで安全性の警告表示を始めました。ここで影響を受けたのは、ログイン情報やカード決済などの機密情報を送信するページです。

しかし、2017年10月の安定版である「Google Chrome 62」以降、HTTPS通信ではないサイトには、シークレットモード(Incognito Mode)であっても、すべてのHTTPページに警告を発するようになっています。

※今後すべてのHTTPページに警告が表示されます / 引用元:Google Online Security Blog

ちなみに、WordPressで作成されているページの多くはHTTPS接続になっていません。WP Site Careによれば、このGoogleの警告を心配しているカスタマーの71%は心配していないと答えています。一方、*29%のユーザーが「懸念している」*と答えている状況は、決して無視できるものではないでしょう。

参考:

https|ferret マーケティング用語辞典

【知っておきたい】httpとhttpsの違いと推奨される設定とは|ferret

事実2:多くの競合ホームページがHTTPSを採用している

画像引用元:pexels.com

Googleが講じている安全性に対する対策は、少なからず多くのWeb担当者に影響をもたらしているようです。

Googleの発表によれば、Chrome OSやMac上のGoogle Chromeブラウザーのトラフィックの保護率は、昨年の67%・60%から、11月11日時点で81%と77%にまで上昇しています。また、Androidでも、昨年の42%から66%まで増えていることが確認できます。

各国別に見ると、WindowsのChromeブラウザで読み込まれたHTTPS通信の割合が最も高い国はアメリカ合衆国(76%)で、次いでドイツ(72%)、*メキシコ(71%)*と続きます。

残念ながら、日本はインターネット先進国の中でも最もHTTPS通信を採用していない国で、11月11日現在で57%がHTTPS通信を採用しています。しかし、裏を返せば2ページに1ページがHTTPS通信を採用しており、2015年11月時点での25%に比べれば2年間で倍近くがHTTPS通信を採用しているという点から、多くの事業者がSSLに切り替えているという事実が浮き彫りになります。

日本でいえば、日本の大型サイトとして楽天やクックパッド、アメブロやYahoo! Japanなども最近HTTPS通信を採用しています。Googleはセキュリティを最優先事項としており、2014年8月の段階でHTTPSの使用をランキングシグナルに用いることを発表しているので、今後ますます多くのWeb担当者がサイトにHTTPSを導入する必要性に迫られるでしょう。

事実3:HTTPS接続のコストは極端に下がっている

画像引用元:pexels.com

日本のHTTPS採用率は、先に見たように、他の諸国に比べて6割程度となっています。ほかのインターネット先進国に比べて日本のHTTPS通信採用率がこれだけ遅いのには、どのような理由があるのでしょうか。大きくわけて、2つの理由が挙げられます。

1つは、HTTPSやセキュリティ自体についての認識が事業者にないということです。インターネットセキュリティ大手のカスペルスキーラボによれば、2015年実施のネット常識力テストでは、日本の平均点は世界16ヵ国の中で最下位となっており、2014年に行われた総務省による公衆無線LAN利用時の脅威に対する理解度と対策実施率調査でも最下位となるなど、日本人のセキュリティレベルが低いことが明らかになっています。

一方、HTTPS採用率の高いドイツでは「ITセキュリティ法令」が2015年7月に施行されたり、ドイツ連邦教育研究省の主導でITセキュリティの先進国としてのキャンペーンを行うなど、積極的な対策を国レベルで行っていることがわかります。また、HTTPSの接続コストが極端に高いと思っている事業者も多くいるようです。

Web担当者Forumによれば、Google Japanの山口氏が*「一番の問題は対応するための金銭コスト」*であるとツイッターで指摘しているように、コスト感がボトルネックになっている可能性も十分にあります。

しかし、MozillaやCisco Systemsなどがスポンサーとして支援しているLet’s Encryptのように無料で使えるSSL通信も増えており、さくらのSSLのように最低1,620円/年で使えるSSLも増えています。アドレスバーに社名を表示することができるEV認証プランも年額53,460円と、従来に比べ大きく費用が下がっており、導入しやすくなっています。

まとめ

GoogleのHTTPS要求によって、多くの事業者が対策に追われていると思います。一方で、社内で全くこの話が上がっていない場合には、危険信号かもしれません。

Googleは、セキュリティを最優先事項として捉えているため、今後はますますセキュリティに関して厳しくなってくることが予想されます。

まずは、すぐに手を打てるSSL通信の導入について、検討してみてはいかがでしょうか。

参考:

httpからhttpsに切り替える際に見ておくべきSEOにおける14のチェックリスト|ferret

- シェア

- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- フォーム

- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- フォーム

- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- WordPress

- WordPressとは、CMS(コンテンツマネジメントシステム)の1種で、ホームページ管理システムのことです。ブログ感覚で記事の修正・追加が行えるうえ、通常のホームページ並みのデザインを作成することができます。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- OS

- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- Android

- Android OSとはスマートフォン用に開発された基本ソフト(OS)の一種です。米国Google社が中心となり開発されました。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- インターネット

- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- インターネット

- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- インターネット

- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- キャンペーン

- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- HTTP

- HTTPとは、HTMLで記述されたWebページなどの情報を、WebサーバーとPCなどのクライアント端末間でやり取りする方法を定めた通信手順のことです。Hyper Text Transfer Protocolの略です。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

おすすめ記事

おすすめエントリー

同じカテゴリから記事を探す

カテゴリから記事をさがす

●Webマーケティング手法

- SEO(検索エンジン最適化)

- Web広告・広告効果測定

- SNSマーケティング

- 動画マーケティング

- メールマーケティング

- コンテンツマーケティング

- BtoBマーケティング

- リサーチ・市場調査

- 広報・PR

- アフィリエイト広告・ASP

●ステップ

●ツール・素材

- CMS・サイト制作

- フォーム作成

- LP制作・LPO

- ABテスト・EFO・CRO

- Web接客・チャットボット

- 動画・映像制作

- アクセス解析

- マーケティングオートメーション(MA)

- メールマーケティング

- データ分析・BI

- CRM(顧客管理)

- SFA(商談管理)

- Web会議

- 営業支援

- EC・通販・ネットショップ

- 口コミ分析・ソーシャルリスニング

- フォント

- 素材サイト

●目的・施策

- Google広告

- Facebook広告

- Twitter広告

- Instagram広告

- LINE運用

- LINE広告

- YouTube運用

- YouTube広告

- TikTok広告

- テレビCM

- サイト制作・サイトリニューアル

- LP制作・LPO

- UI

- UX

- オウンドメディア運営

- 記事制作・ライティング

- コピーライティング

- ホワイトペーパー制作

- デザイン

- セミナー・展示会

- 動画・映像制作

- データ分析・BI

- EC・通販・ネットショップ

- 口コミ分析・ソーシャルリスニング

●課題

●その他