無料あり!ブログや市場調査で使えるアンケート作成ツール11選

自社商品やホームページのパフォーマンス改善に有効なアンケート調査。

最近では、コンテンツマーケティングとして実際の利用者の声をコンテンツとして公開する動きも盛んです。

会員登録タイプのホームページなら会員に向けて、アンケートをホームページに設置するだけで、ユーザーからの生の声を効率的に収集することができます。

とはいえ「アンケートって作るのも結果を管理するのも大変そう」というイメージが強いのではないでしょうか。

今回は無料で利用できるアンケート作成ツールを中心に紹介します。それぞれに特性があるので自社に合ったツールを選んでみてください。

【有料ユーザー数No.1】アンケートにかかる時間を90%削減するならformrun!

ノーコード&デザイン性の高いテンプレートから最短30秒でフォーム作成ができます。ぜひ無料でお試しください。

目次

無料のアンケート作成ツール

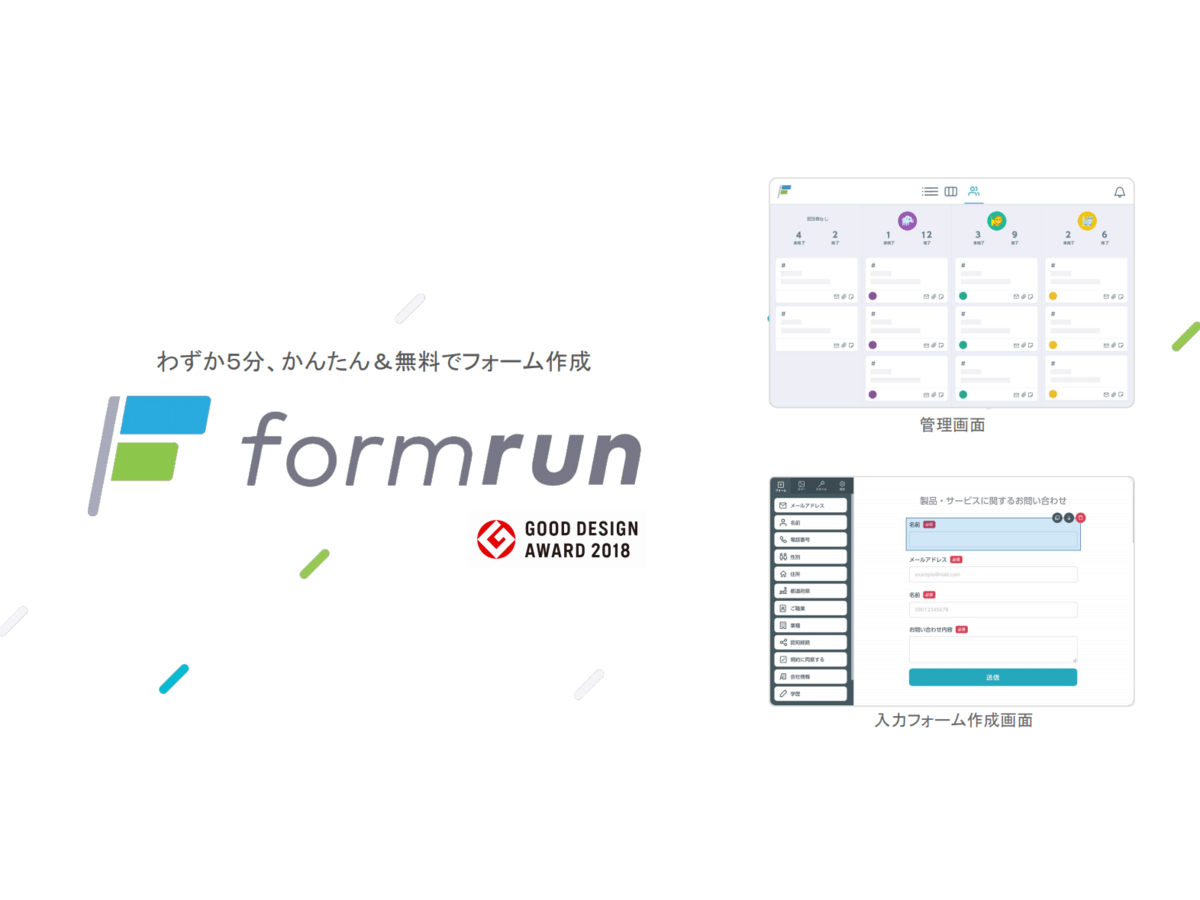

formrun(フォームラン):デザイン性の高いアンケートフォームを作成

formrun(フォームラン)は、株式会社ベーシックが提供する無料のフォーム作成ツール。

アンケートやお問い合わせはもちろん、資料ダウンロードやセミナー申し込み、来店予約など様々な目的に合わせたフォームを作成できます。

高価格なマーケティングツールを使わなくても低価格でスピーディにお客様との接点となるフォームを作成できるので、これから本格的なWebマーケティングの実践を検討されている企業の第一歩としてもポピュラーなツールです。

アンケート向け機能も充実しており、条件によって2回分岐させる設問も作成できます。さらに、同じ回答選択肢の設問を繰り返す場合に利用できるマトリクス選択によって、フォームの長さを短縮することもでき、回答率を大幅に向上させることができます。ステップフォームやフォーム離脱防止機能など、普通のフォームとは一味違う機能が揃っているのも差別化ポイントです。

Questant:有料でモニター向けの調査も可能

市場調査を得意とする株式会社マクロミルが提供するアンケートに特化したサービス。

基本プランは無料ですが、法人向けの有料プランも複数あります。また、特徴的なのは、クエスタントが提携しているYahoo!やGMOが抱える会員向けにモニター調査ができるという点です(有料)。

アンケート獲得後の分析ツールも充実しており、顧客接点としてのアンケートフォームというよりは一定規模のユーザーをすでに持っていたり、短期間でモニター調査をしたいというようなニーズにマッチしたサービスといえます。

参考:

アンケートページが誰でも簡単に作成できるサービス「Questant」とは?

ミルトーク

上述のQuestantと同じくマクロミルが運営するサービスです。

最大100件までの調査が無料で行なえます。

ユーザー属性を絞ってアンケートを実施実施できるので、効率よく調査を行うことが可能です。

Questantに比べると、カジュアルな意見やアイデアをスピーディに募るようなUXになっており、SNSでサクッと意見を集めたいときに併用するような使い方に向いています。

MOMONGAアンケート:リアルイベントでも活用できるアンケートサービス

iPadを利用したクラウド型のアンケートサービスです。iPadというハードウェアの特性を活かして店頭や展示会、対面営業時にタイミングよくアンケートを収集したいというシーンに向いています。

展示会で獲得した名刺の個人情報との紐付けができたり、回答者に抽選を行えたりと、利用シーンに合わせたユニークな機能も多数用意されています。

Google フォーム:Googleアカウントがあればすぐ使える

Googleが提供するアンケートフォーム。項目設定の自由度が高くシンプルなのでアンケートはもちろん、キャンペーン応募やイベント参加など様々な目的に対応したフォームを作成できます。

Googleドライブから簡単に作成画面に入ることができます。記述式、選択式などあらゆる形式の質問に対応可能です。アンケート結果も、同じくGoogleドライブのスプレッドシートでリアルタイムに回答が増えていくのを確認することができます。

Googleドライブという、使い慣れた仕組みの上でとりあえずフォームを作りたいというニーズに向いていますが、ユーザーと長期的なコミュニケーションを行うようなケースでは物足りなさを感じるかもしれません。

SurveyMonkey:BtoBや学術調査用のアンケートに最適

アメリカのサーベイモンキー社が提供するアンケートツール。

一般ユーザーに向けて、という用途よりは企業間で行われるアンケートや、教育機関の学術調査との親和性が高いようです。老舗サービスというだけあって、純粋なアンケートとしてはトップクラスの機能やオプションサービスが用意されています。

DIPSurvey-Free:世界中で利用されているアンケートツールをより簡単にアレンジ

世界的に支持を得ているオープンソースのアンケートツール「LimeSurvey」を、より簡単にし、一般ユーザーにも使いやすくアレンジされたサービスです。

日本版はオープンソースサービスを提供している有限会社DIPが販売しています。ツールの歴史が長いこともあり、機能が多彩なうえ、ユーザーが迷わないよう非常にわかりやすくまとまっています。

ただし、デザインやUI面でのアップデート頻度が高くないので、キャッチーなUIや多彩なデザインが必要、というニーズにはマッチにしにくいかもしれません。

有料のアンケート作成ツール

スマートアンサー:有料だが10代〜30代のモニターが豊富

10〜30代の若年層へのアンケートに向いているのが、コロプラが手がけているスマートアンサーです。若年層のアンケートはなかなか集めにくいのですが、スマートアンサーは豊富な10代〜30代のモニターがいるのが特徴です。ピンポイントにニーズが合えば、ぜひ試してみたいサービスです。

アンとケイト:1万円で1000件の格安プラン

1問1サンプル10円から募集できる格安プランが魅力のアンとケイト。1アンケート1万円から利用できるので、低予算でのアンケート実施時に向いています。また、最長12時間という速さでアンケート募集ができるので、製品ニーズを検討するときの検討材料の一つとしてサブ的に活用するのも良いでしょう。

Fastask:専門リサーチャーがサポート

セルフ型アンケートにも関わらず、専門のリサーチャーが質問項目をチェックしてくれます。例えば、回答者が回答しにくいような質問内容になっている場合は、専門リサーチャーが指摘してくれます。また、質問が矛盾していないかなどもしっかりと見てくれます。既存クライアント向けや複雑なサービスを対象にする場合などに心強い特徴です。

WEBCAS formulator:作成から分析、検証、改善をワンストップで

月額3万円から利用できる、回答数無制限が特徴のアンケート作成ツールです。

作成するアンケートは回答内容に応じて、その後のページや質問内容を変えることも可能です。

また集計・分析機能が充実しており、集計結果を管理画面でリアルタイムに表示させることができます。

まとめ

ここ数年でGoogleフォームをはじめ、誰も使いやすいアンケート作成ツールが次々とリリースされ、今では無料で簡単に利用できるのが当たり前となってきました。UI/UXを工夫していたり、ある目的やシチュエーションに特化したサービスも増え、たいていのニーズに応えられるような今だからこそ、自社にマッチしたサービスを選択したいものです。

足や電話を使った地道なアンケート調査も重要ですが、Webアンケートはターゲットユーザーにピンポイントに問を投げかけ、SNSなど手法を組み合わせることで一度に多くの回答を得ることが可能です。ユーザー全体の傾向や要望を把握するにはうってつけのツールです。

まだご利用されていない方、この機会に自社ニーズに合ったアンケートサービスを使ってみてはいかがでしょうか。

▼合わせてチェック▼

支離滅裂な調査をしていませんか?アンケート調査票構成の3つのポイント

アンケート作成についてもっと知る

支離滅裂な調査をしていませんか?アンケート調査票構成の3つのポイント

今回は、アンケート調査に利用する調査票を構成する3つのポイントを解説します。 調査票はやみくもに聞きたい内容を並べはじめるのではなく、全体として矛盾なく回答しやすい内容として調整する必要があります。 調査票を作り始める前に、アンケート調査のポイントをつかんでおきましょう。

すべて無料!顧客満足度アンケートのテンプレート10選

商品やサービスの質が顧客にとって満足いくものになっているかどうかは、顧客自身に聞いてみるのが一番の近道です。 今回は、顧客満足度アンケートのテンプレート10選を紹介します。自社独自の質問項目を考える際の参考にもなるので、ぜひ様々なテンプレートを見てみましょう。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- コンテンツ

- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- フォーム

- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。

- セミナー

- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。

- フォーム

- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- フォーム

- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。

- フォーム

- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。

- フォーム

- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。

- UX

- UXとは、ユーザーエクスペリエンス(User Experience)の略で、ユーザーが製品・サービスを通じて得られる体験を意味します。似たような言葉に、UI(ユーザーインターフェイス、User Interface)がありますが、こちらはユーザーと製品・サービスの接触面を指した言葉です。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- フォーム

- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。

- キャンペーン

- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- フォーム

- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。

- UI

- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。

- フォーム

- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。

- UI

- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。

- UX

- UXとは、ユーザーエクスペリエンス(User Experience)の略で、ユーザーが製品・サービスを通じて得られる体験を意味します。似たような言葉に、UI(ユーザーインターフェイス、User Interface)がありますが、こちらはユーザーと製品・サービスの接触面を指した言葉です。

- ターゲットユーザー

- ターゲットユーザーとは、自社の商品やサービスを利用するユーザー、または、運営するホームページの閲覧を増やしたいユーザーを、性別、年代、職業など、様々な観点から具体的に定めることを指します。

おすすめ記事

関連ツール・サービス

おすすめエントリー

同じカテゴリから記事を探す

カテゴリから記事をさがす

●Webマーケティング手法

- SEO(検索エンジン最適化)

- Web広告・広告効果測定

- SNSマーケティング

- 動画マーケティング

- メールマーケティング

- コンテンツマーケティング

- BtoBマーケティング

- リサーチ・市場調査

- 広報・PR

- アフィリエイト広告・ASP

●ステップ

●ツール・素材

- CMS・サイト制作

- フォーム作成

- LP制作・LPO

- ABテスト・EFO・CRO

- Web接客・チャットボット

- 動画・映像制作

- アクセス解析

- マーケティングオートメーション(MA)

- メールマーケティング

- データ分析・BI

- CRM(顧客管理)

- SFA(商談管理)

- Web会議

- 営業支援

- EC・通販・ネットショップ

- 口コミ分析・ソーシャルリスニング

- フォント

- 素材サイト

●目的・施策

- Google広告

- Facebook広告

- Twitter広告

- Instagram広告

- LINE運用

- LINE広告

- YouTube運用

- YouTube広告

- TikTok広告

- テレビCM

- サイト制作・サイトリニューアル

- LP制作・LPO

- UI

- UX

- オウンドメディア運営

- 記事制作・ライティング

- コピーライティング

- ホワイトペーパー制作

- デザイン

- セミナー・展示会

- 動画・映像制作

- データ分析・BI

- EC・通販・ネットショップ

- 口コミ分析・ソーシャルリスニング

●課題

●その他