マズローの欲求5段階説とは?各欲求を満たす心理学的アプローチを用いたサービス事例【図あり】

マーケティング施策を考える上で、消費者行動を意識することは必須と言えます。なぜなら、心理学的アプローチを用いることで、お客様の購買プロセスへ効果的な訴求を促すことができるからです。

今回は、「マズローの欲求5段階説」を解説した後、実際のマーケティングやサービスの事例を紹介します。様々な面で応用できるので、ぜひこの機会に理解しておきましょう。

目次

1.マズローの欲求5段階説とは?

2.各欲求を満たすサービス事例を紹介

3.マズローの「欲求5段階説」をビジネス活用するには?

▼マーケティングでよく使うフレームワークまとめ

【記入例付き】マーケティングフレームワーク テンプレート集

PEST分析、3C分析、4P分析、4C分析、STP分析など、5フォース分析など

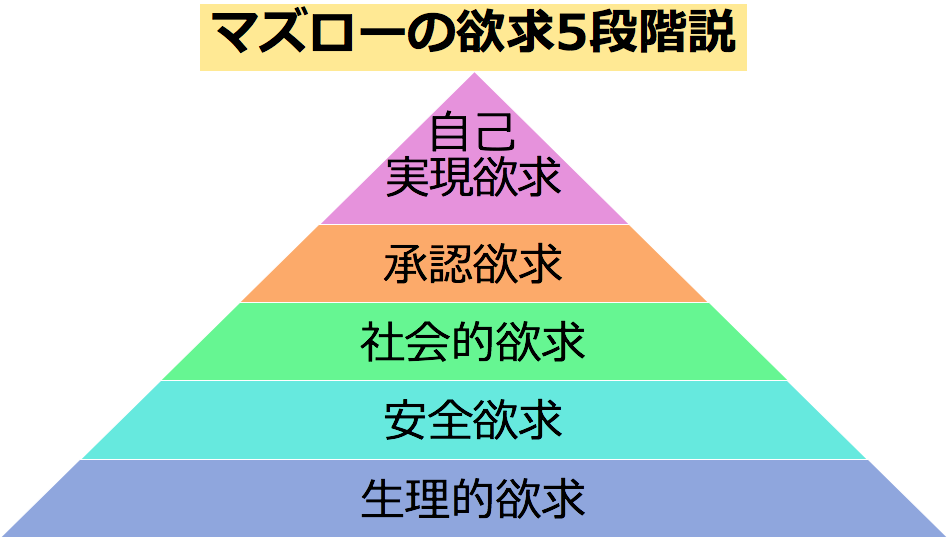

マズローの欲求5段階説とは?

「マズローの欲求5段階説」とは、心理学者アブラハム・マズローが「人間は自己実現に向かって絶えず成長する生きものである」と仮定し、人間の欲求を5段階に理論化したものです。人間には5段階の「欲求」があり、1つ下の欲求が満たされると次の欲求を満たそうとする基本的な心理的行動を表しています。

マズローとは

マズローは、1908年4月1日、アメリカ合衆国、ニューヨーク州に生まれた心理学者で、人間心理学の生みの親と言われている人物です。

それまで、人間心理学で主流だった精神分析と行動主義とは異なる「第3の勢力」として、主体性・創造性・自己実現・成長促進といった人間の肯定的側面を強調した人間観にもとづく心理学を提唱しました。

彼の提唱した「マズローの欲求5段階説」は、マーケティングを行う上でも重要であり、今もなお取り入れられている考え方の1つです。

第1段階:生理的欲求

生きていくために必要な、基本的・本能的な欲求を指します。

「食欲」「排泄欲」「睡眠欲」などが当てはまり、これらが満たされなければ生命の維持が不可能です。一般的な動物がこのレベルを超えることはほとんどありませんが、人間がこの欲求階層にとどまる状況は一般的ではありません。

第2段階:安全欲求

安心・安全な暮らしへの欲求を指します。

病気や不慮の事故などに対するセーフティ・ネットも、これを満たす要因に。一般的に、幼児にはこの欲求が顕著に垣間見えますが、大人になると反応を抑制することを覚え、自然と次の段階へ欲求が昇華していきます。

第3段階:社会的欲求

友人や家庭、会社から受け入れられたい欲求を指します。

集団への帰属や愛情を求める欲求であり、「愛情と所属の欲求」あるいは「帰属の欲求」とも表現されることも。この欲求が満たされない状態が続くと孤独感や社会的不安を感じやすくなり、時には鬱状態に陥るケースもあります。

第4段階:承認欲求(尊重欲求)

他者から尊敬されたい、認められたいと願う欲求を指します。

名声や地位を求める「出世欲」もこの欲求の1つに当てはまり、外的部分を満たしたい第3段階までとは異なり、内的な心を満たしたい欲求へと変わります。また、こちらは第3段階における「帰属」の欲求が前提となっており、他人からの賞賛を求める欲求はその後の自然な行為とみなします。

なお、承認欲求における尊重には「低いレベルの尊重欲求」と「高いレベルの尊重欲求」があり、低いレベルの尊重欲求は、他者からの尊敬、名声、注目などを得ることによって満たされるのです。高いレベルの尊重欲求は、自己尊重の意識付け、技術や能力の習得、自立性などを得ることで満たされ、他人からの評価より自分自身の評価を重視する傾向に。

この第4段階の欲求が妨害されると、劣等感や無力感などの感情が生じます。

第5段階:自己実現欲求

自分の世界観・人生観に基づいて、「あるべき自分」になりたいと願う欲求を指します。

潜在的な自分の可能性の探求、自己啓発行動、創造性の発揮などを含み、自己実現の欲求に突き動かされている状態。また、第5段階だけはこれまでの欲求とは質的に異なっているとされています。

マズローは最初の4欲求を「欠乏欲求」、最後の1つを「存在欲求」とまとめており、自己実現を達成できた人は数少ないとされているようです。

補足:自己超越

晩年、マズローは5段階の欲求階層の上に「自己超越」の段階があると発表。

「自己超越」は、"目的の遂行・達成のみをピュアに求める" という領域を指し、見返りを求めず、自我を忘れてただ目的のみに没頭する様を指します。マズローいわく「自己超越」の領域に達することができるのは全人類の2%程度とのことで、第6欲求の実現を目指すのは稀なケースとされています。

各欲求を満たすサービス事例を紹介

1. 第1段階「生理的欲求」を満たすサービス

1-1. スリープコーチ

2020年6月27日時点でページが存在しないためリンクを削除しました。

スリープコーチは、質の高い睡眠を実現するために、スマートフォンを利用して専門家から指導を受けられるサービス。睡眠のテーマを設定し、目標を設定した上で、実際にどのような睡眠が取れたかを振り返るシステムです。「眠りが浅い」「なかなか寝付けない」といった睡眠への欲求を満たすサービスと言えるでしょう。

2. 第2段階「安全欲求」を満たすサービス

2-1. 価格.com保険

出典:生命保険 比較

安全欲求は、安全や健康、経済的な安定を求める欲求です。生命保険、健康保険、火災保険など、万が一に備えた金銭的な保障を受けておくことで、この安全欲求を満たそうとします。

2-2. リクナビ

出典:リクナビ

終身雇用制度は、この安全欲求を満たす制度。この欲求が満たされたからこそ、それが仕事のモチベーションになり、日本は高度経済成長を遂げたとも言われているのです。リクナビは、日本でも古くから就職・転職に関わるサービスを提供しています。

2-3. 個人用防災備蓄ボックス そなえさん®

2011年の東日本大震災以降、万が一の有事に備えた、防災意識が高まっています。防災関連のグッズやサービスは、安全欲求を満たすサービスの代表例でしょう。「個人用防災備蓄ボックス そなえさん®」は、デスクの下に食料やヘルメットなど災害時に必要な品物を格納するオフィス用品です。

3. 第3段階「社会的欲求」を満たすサービス

3-1. Facebook(フェイスブック)

出典:Facebook

巨大SNSの1つであるFacebookは、オフラインの友人だけではなく、Facebook上で新たに他のユーザーとつながり合えるSNS。イベントの作成機能も提供されており、Facebook上だけではなく、オフラインでの交流につなげていけるのも特徴です。

3-2. Twitter(ツイッター)

出典:Twitter

TwitterもFacebook同様、他のユーザーとの交流が行えるSNSです。本名でなくても登録を行える匿名性が特徴で、日本国内では最大級のユーザー数を誇ります。

自分の興味のあるキーワードについて投稿している人を検索できる「#(ハッシュタグ)」という機能や、自分をフォローしている人に対して気に入ったツイートを共有できる「リツイート」など、ユーザー同士がつながりやすい仕組みが提供されています。

3-4. mixi(ミクシィ)

出典:mixi

2004年にサービスを開始したmixiは、GREEに並び、社会的欲求を満たすために作られた国産SNSの草分け的サービス。特定のテーマに応じた「コミュニティ」ページが提供されており、自分と同じ趣味や興味関心を持っている人と気軽に交流することが可能です。

3-5. バレーボールステーション

出典:バレーボールステーション

年齢・性別を超えてバレーボールを楽しむため、チームへの参加、スカウトを目的として作られたサービス。同じバレーボールというスポーツを通じて、友人や仲間を探せるのが特徴でしょう。また、バレーボール以外にも様々なスポーツに同様のサービスが存在します。

3-6. 肉会-ソーシャル焼肉会マッチング(アプリケーション)

出典:肉会

Facebookと連動したこのアプリは、「焼肉を食べる」という目的を中心に人とのつながりを生むサービスとして人気を博しています。ペアを組んで、ほかのペア同士で食事に行くサービスのため最低でも4人以上での食事会となるのが特徴です。

4. 第4段階「尊厳欲求」(承認欲求)を満たすサービス

4-1. Yahoo!(ヤフー)知恵袋

出典:Yahoo!知恵袋

第3段階で他人と関わり、コミュニティに身を置くようになると、その周りに認められたいという思いや尊敬されたいという欲求が生まれます。人は知っている知識を他者に認められた時にモチベーションが上がるのです。Yahoo!知恵袋などのQ&Aサービスは、この欲求を刺激し、コンテンツを盛り上げるサービスと言えます。

4-2. pixiv(ピクシブ)

出典:pixiv

pixivは、ユーザー自身が作成したイラストや小説を投稿するサービス。好きな作品をお気に入りとして保存できるほか、作品に対して「いいね」という評価を付ける機能も提供されています。人気の投稿作品にはランキング入りすることもあり、自分の作品が他者に認められるという承認欲求を満たせるサービスと言えるでしょう。

4-3. VALU(バリュー)

出典:VALU

VALUは、SNSのアカウント情報などからユーザーごとの価値を算出し、ユーザーごとに発行するVALUをビットコインで売買できるサービス。

ビットコインは日本円などの法定通貨にも換金できる仮想通貨です。そのため、VALUは自分自身の価値を買ってもらい、承認欲求を満たせるサービスとしての側面も持っているでしょう。

※VALU は、2020年3月31日をもってサービスを終了しています。

5. 第5段階「自己実現欲求」を満たすサービス

「マーケティングの神様」と評されるフィリップ・コトラーは、2014年に新たなマーケティング理論を発表。現代の先進国において、マズローの欲求5段階説でいう「欠乏欲求」はすでに満たされつつあり、今の消費者が欲しているのは「存在欲求」であることを提唱しました。

つまり、多くの人々がいわゆる「自己実現」を目指していると言えます。これを機に、世界各国の企業が共創型かつ顧客のモチベーションを高める施策を打ち出し始め、より「自分ゴト」に焦点を当てるマーケティングが活発となりました。自己実現欲求を応用しているマーケティング事例・サービス事例をまとめて紹介します。

5-1. ナイキ「#身の程知らず」ハッシュタグキャンペーン

スポーツブランドのナイキは、常にトレンドを逃さないマーケティングを行っており、これまで時代の最先端の手法を取り入れてきました。

2016年には「#身の程知らず」というハッシュタグを用いたソーシャルキャンペーンを行っています。専用アプリとLINEアカウントが連携し、スポーツやエクササイズの際に撮影したベストショットを投稿。すると、ナイキのロゴと「#身の程知らず」の文字をあしらったデザインに加工されたクールな画像を手に入れることができます。

また、「NIKE+ RUN CLUB」というオフラインでのランコミュニティを形成し、ナイキのシューズを購入した後も継続的なサポートを続けているのも特徴です。

これらに共通するのが、ナイキというブランドを通して、消費者は健康やライフスタイルを充実させる「自己実現」を促しているという事実。ナイキはスポーツ用品の販売を掲げる企業ではなく、"ナイキを身に着けた生活" を提案する企業とみなすことができます。

5-2. ネスカフェアンバサダー

出典:ネスカフェ アンバサダー

世界最大の食品・飲料品メーカーであるネスレも、こうした共創価値の創造を掲げ、ネスレという企業の商品をとおして顧客と密にコミュニケーションをとり続けてきました。

その中でも馴染み深いのが、ネスレ日本の「ネスカフェアンバサダー」のプロジェクトです。オフィスなどに対して、ネスカフェバリスタを始めとしたコーヒーマシンを初期費用無料・サポート費用無料で貸し出してくれるサービスで、 ネスレ側はコーヒーを定期購入してもらうことで収益を得ています。

アンバサダーと呼ばれるマシンの管理者を設け、アンバサダーがコーヒーの粉を購入し、利用者から代金を集めるシステムは顧客から高い支持を受けました。1杯あたりの値段は約20円で、缶コーヒー1本と比較すると約5分の1程度の値段でコーヒーを楽しむことができます。

マーケティング的な視点で見てみると、やはり「自己実現」がキーワードとなります。アンバサダーを軸としたメンバーが自分で楽しみながら商品・サービスを堪能し、形成されたコミュニティを軸に口コミが生じるという好循環を生み出しているのではないでしょうか。

5-3. C CHANNEL(シーチャンネル)

出典:C CHANNEL

C CHANNELは、「女性の知りたいを叶える」というテーマを持った動画メディアです。メイクやヘアメイク、ファッションのポイントを1分程度の動画で学ぶことができ、自分の理想とする美しさや生活のヒントを見付けられます。

動画による説明なので、説明がわかりやすく実践しやすい内容となっているのが特徴です。

5-4. Shaberu(しゃべる)

出典:Shaberu

Shaberu(しゃべる)は、キャリアアドバイザーが監修している「相談できる就活メディア」。就活中の不安を取り除いてくれる記事が掲載されていたり、キャリアアドバイザーや就活をサポートしている社会人に就活相談もできます。

自分の人生を決める就職活動におけるモチベーションの1つとして、理想の自分になろうとする「自己実現欲求」は重要な役割を担っています。

5-5. ドットインストール

出典:ドットインストール

ドットインストールはオンラインでプログラミング学習が行えるサービス。プログラミングを無料で自宅に居ながら学ぶことができるので、専門学校に通う時間がない人でも利用しやすいのが特徴です。こうしたEラーニングは、自分のスキルをさらに高めていこうという「自己実現欲求」によって利用されているサービスと言えます。

プログラミングだけではなく、英会話やマーケティング関連など様々なEラーニングサービスが提供されています。

5-6. AMBI(アンビ)

2020年6月27日時点でページが存在しないためリンクを削除しました。

AMBIは、異業種交流会を会員制で開催するサービス。ビジネスのチャンスを広げることが目的ですが、自分の今後のキャリアについて参考になる人物を探せるので「こんな人物になりたい」という自己実現欲求を満たすことにもつながります。

マズローの「欲求5段階説」をビジネス活用するには?

本記事では、マズローの「欲求5段階説」を解説しつつ、時代のニーズに合わせたマーケティング事例を紹介しました。

各サービスはその段階に合わせて上手にその欲求を満たすように作られています。今抱えているビジネス上の課題や自分自身の目標の捉え方などについても、紹介したサービスを参考にしながらマズローの「欲求5段階説」を再度意識することで変わるかもしれません。

マーケティングのみならず、対人コミュニケーション時、自らのモチベーション管理の際にマズローの「欲求5段階説」を取り入れてみてはいかがでしょうか。

▼マーケティングでよく使うフレームワークまとめ

【記入例付き】マーケティングフレームワーク テンプレート集

PEST分析、3C分析、4P分析、4C分析、STP分析など、5フォース分析など

合わせてチェックしよう

「伯方の塩 2代目声優オーディション」の仕掛け人に聞く、バズるための最低条件

2019年5月11日、伯方塩業株式会社は自社CMのフレーズを歌う「2代目声優」をオーディション形式で募集すると発表しました。その後Twitter上で多くの募集が殺到し、一時は伯方塩業のホームページにアクセスできなくなるなど、大きな話題を呼びました。 今回のこのオーディションはどうしてここまで注目されたのでしょうか。今回はこのキャンペーンの仕掛け人であり、『人がうごくコンテンツのつくり方』の著者でもある高瀬敦也氏に、今回のバズの要因についてお聞きします。

キャッチコピーは誰にでも書ける!CV3.5倍を実現する「売れるコピー」を書くための5ステップ

コピーライティングにはセンスが必要と思っている方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。この記事では、ちょっとした工夫で誰でも売れるコピーを作れるようになるため5ステップを公開しますので、ぜひ参考にしてください。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- フレームワーク

- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- リンク

- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。

- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。

- タグ

- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- アプリ

- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。

- コンテンツ

- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。

- アカウント

- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- タグ

- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。

- キャンペーン

- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。

- アプリ

- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。

- アカウント

- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- 口コミ

- 「口頭でのコミュニケーション」の略で、消費者の間で製品やサービスの評価が伝達されることです。 一方で、不特定多数の人々に情報が伝達されることをマスコミと使われます。

- オンライン

- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- ページ

- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。

- リンク

- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- マーケティング

- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。

- フレームワーク

- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。

おすすめ記事

おすすめエントリー

同じカテゴリから記事を探す

カテゴリから記事をさがす

●Webマーケティング手法

- SEO(検索エンジン最適化)

- Web広告・広告効果測定

- SNSマーケティング

- 動画マーケティング

- メールマーケティング

- コンテンツマーケティング

- BtoBマーケティング

- リサーチ・市場調査

- 広報・PR

- アフィリエイト広告・ASP

●ステップ

●ツール・素材

- CMS・サイト制作

- フォーム作成

- LP制作・LPO

- ABテスト・EFO・CRO

- Web接客・チャットボット

- 動画・映像制作

- アクセス解析

- マーケティングオートメーション(MA)

- メールマーケティング

- データ分析・BI

- CRM(顧客管理)

- SFA(商談管理)

- Web会議

- 営業支援

- EC・通販・ネットショップ

- 口コミ分析・ソーシャルリスニング

- フォント

- 素材サイト

●目的・施策

- Google広告

- Facebook広告

- Twitter広告

- Instagram広告

- LINE運用

- LINE広告

- YouTube運用

- YouTube広告

- TikTok広告

- テレビCM

- サイト制作・サイトリニューアル

- LP制作・LPO

- UI

- UX

- オウンドメディア運営

- 記事制作・ライティング

- コピーライティング

- ホワイトペーパー制作

- デザイン

- セミナー・展示会

- 動画・映像制作

- データ分析・BI

- EC・通販・ネットショップ

- 口コミ分析・ソーシャルリスニング

●課題

●その他